町会を集めた座学形式では、良い手法が共有されるものの、なかなか実践に結びつかないという課題がありました。

そこで令和2年度から町会の実態に合わせたより実践的な取組を開始しました。

過去の事業で培ってきたものをふまえ、担い手候補となる若い世代と町会の関係構築を目指す、町会への伴走型支援をスタート。

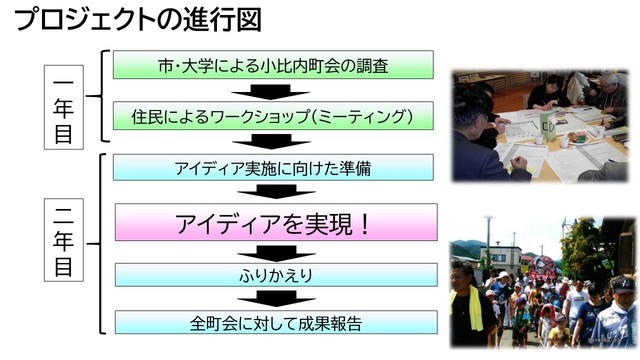

2年計画のプロジェクトとし、1年目をニーズ調査やアイデア出しの時期、2年目を実践の時期としました。さらに、実施にあたっては弘前大学大学院地域社会研究科と連携し、専門的な知識も活用しながらの支援となりました。

当事業では、以下の2町会へ支援を実施し、いずれの町会も若い世代による企画・運営による活動が実現されました。

【令和2・3年度 豊田地区 小比内町会】

【令和4・5年度 岩木地区 一町田町会】

若い世代を対象としたワークショップやスタッフミーティングを重ね、新たに実施されたイベントには親子連れなど多くの参加者が集まりました。

<小比内町会 こどもねぷた運行> <小比内町会 餅つき大会>

<一町田町会 お楽しみスタンプラリー> <一町田町会 映画上映会>

イベント後は、立ち上がった若手プロジェクトチームの活動自走化に向けたフォローも実施しており、活動が継続する事例がみられます。

支援を行ったいずれの町会においても、プロジェクトメンバーとなった若い世代の多くが、今まで町会に関わったことがない方であり、本事業による担い手の発掘・育成への効果が表れました。

また、町会役員も若い世代がやりたいことを理解し、企画案やミーティングでは若手の活動を辛抱強く見守り、書類作成や地域内の調整などで若手が困ったときは助言をするなどのサポートを行っており、町会役員がこのような姿勢を見せたことも、町会と若手の関係構築に繋がったポイントと考えています。

本事業から見えてきたこととして、以下があげられます。

・「子どもたちのため」なら若手に自主性が生まれる。

・担い手世代に活躍してもらうためには、自由に活動してもらう(任せる)ことが重要。

⇒ 既存組織(町会)に巻き込むのではなく、新しいチーム作りが効果的