障がい部分の治療であるかどうかに関係なく、病院等で支払う自己負担分の医療費等を助成する制度です。なお医療保険のきかない費用は助成の対象になりません。

◆対象者

1 身体障害者手帳1、2級及び内部障害3級(免疫機能障害、肝臓機能障害を除く。)

2 愛護(療養)手帳A

3 精神障害者保健福祉手帳1級

※上記のうち、下記に当てはまる方は対象となりません。

1 手帳の交付を受けた日又は等級変更時に65歳以上の人

2 本人又は同一世帯の人の所得が一定額以上の人

3 65歳以上で市民税課税世帯に属している人

4 国民健康保険の所得区分が上位所得の人

5 生活保護を受けている人

6 弘前市外にお住まいの方の社会保険の被扶養者になっている人

7 65歳以上で後期高齢者医療制度に加入していない人

◆助成対象

保険診療により支払った障がい者本人の通院・入院時の医療費・薬剤費・訪問看護療養費について助成します。(加入医療保険から支給される高額療養費、食事療養費、付加給付相当分は助成対象となりません。)

・申請に必要なもの

〇身体障害者手帳、愛護(療育)手帳又は精神障害者保健福祉手帳

〇健康保険証※ 〇本人名義の通帳

〇印鑑 〇マイナンバーが確認できるもの

※マイナ保険証を利用している方や令和6年12月2日以降に保険証を変更した方は、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」、「マイナポータルの健康保険証の資格情報の画面を印刷したもの」のいずれかをお持ちください。ただし、「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」をお持ちいただく方で、受給者が社会保険又は共済組合加入者で、かつ被扶養者である場合は、受給者と被保険者の2名分が必要になります。また、国民健康保険組合加入者は、加入者全員分が必要になります。

☆市民税非課税世帯に属する人…本人の一部負担金の割合 なし

☆市民税課税世帯に属する人…本人の一部負担金の割合 1割

*受給者証交付対象者…国保加入者

*受給者決定通知書交付対象者…社保加入者、後期高齢者医療加入者

◆受給者証・決定通知書の助成内容

≪受給者証を持っている人≫

受給者証の一部負担金の割合の欄に「1割」と記載されている人は、医療機関等の窓口で医療費が1割負担になります。

なお、1か月当たりの一部負担金が外来のみの月は1万8,000円(年14万4,000円)、入院がある月は5万7,600円(多数該当4万4,400円)を超えた場合、申請により超えた部分を助成します。

受給者証の一部負担金の割合に「なし」と記載されている人は、医療機関等の窓口で受給者証を提示すれば医療費はかかりません。

※上記の一部負担金の割合の欄に「1割」と記載されている人で、国民健康保険の所得区分が

非課税世帯の人は、1か月当たりの一部負担金を3万5,400円以上支払った場合、申請すると高額療養費が支給される場合があります。

≪受給者決定通知書を持っている人≫

受給者決定通知書の一部負担金の欄に「1割」と記載されている人は、医療機関では医療費を一度支払い、その後申請により医療費を助成します。総医療費の1割が自己負担になり、診療月ごとに自己負担額上限額(外来のみの月は1万8,000円(年14万4,000円)、入院がある月は5万7,600円(多数該当4万4,400円)があります。

なお、助成される金額は医療機関で支払った総額から総医療費の1割又は診療月ごとの自己負担上限額のどちらか少ない額を差し引いた金額です。

受給者決定通知書の一部負担金の欄に「なし」と記載されている人は、医療機関に医療費を一度支払い、その後申請すると支払った医療費を助成します。

※なお、65歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入している人が対象となります。

◆医療費の申請の仕方

1 印鑑・申請書・領収書をお持ちになり、障がい福祉課に申請します。領収書がない場合は、 弘前市重度心身障害者医療費支給申請書に支払った医療費を病院等 に証明してもらいます。

2 後日、届出された金融機関の口座に振り込まれます。

※申請期間は、診療を受けた日の属する月の翌月から起算して2年です。

|

一口メモ 〇入院時食事療養費の負担軽減について 低所得者の人は、加入している医療保険者から標準負担額減額認定証の交付を受け、医療機関の窓口へ提示すると負担額が軽減されます。 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく入院時食事療養費の負担軽減がされます。申請時より過去12か月で90日を超える入院がある場合の減額については、引き続き手続きが必要です。 <取扱機関>市国保年金課、全国健康保険協会等

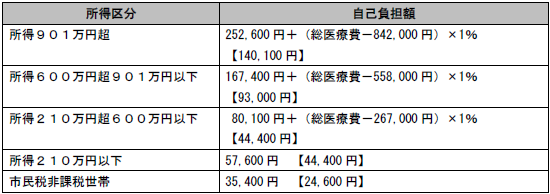

〇高額療養費支給制度について 医療機関の窓口で支払う同一月の医療費が、次の表の限度額を超えて一部負担金を支払ったときは、申請すると超えた分が払い戻しされます。 なお、事前に限度額適用認定証の交付を受けて医療機関の窓口へ提示すると、保険診療分は限度額までの支払いとなります(保険証利用登録をしたマイナンバーカード又は適用区分が記載された資格確認書も同様)。 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 詳しくは加入している医療保険者へお問い合わせください(この分は重度心身障害者医療費助成制度の対象となりません)。 |

<70歳未満>

【 】内は多数該当

※所得とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額をいいます。

●世帯合算…同じ世帯で同じ月内にそれぞれ2万1,000円以上の医療費を2か所以上又は2人以上支払った分については合算できます。

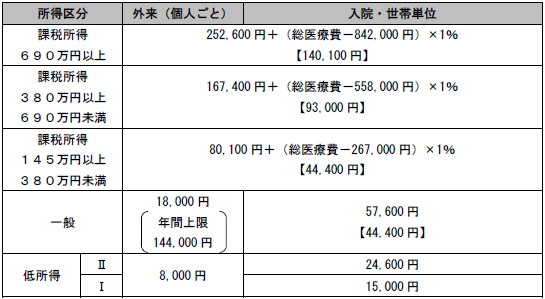

<70歳以上>

(後期高齢者医療該当者と非該当者は合算できません。)

【 】内は多数該当

※過去12か月以内に高額療養費の支給が4回以上あったときは、4回目から多数該当になり自己負担の額が少なくなります。

担当 障がい福祉課 障がい者医療・給付係

電話 0172-40-7036

ファクス 0172-32-1166