◆障害者総合支援法

平成25年4月から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)がスタートしました。さらなる福祉サービスの充実などにより、みんなが安心して一緒に暮らせる地域社会の実現を目的として総合的に支援します。障がいの種別にかかわらず、障がいのある人が必要とするサービスを利用できます。

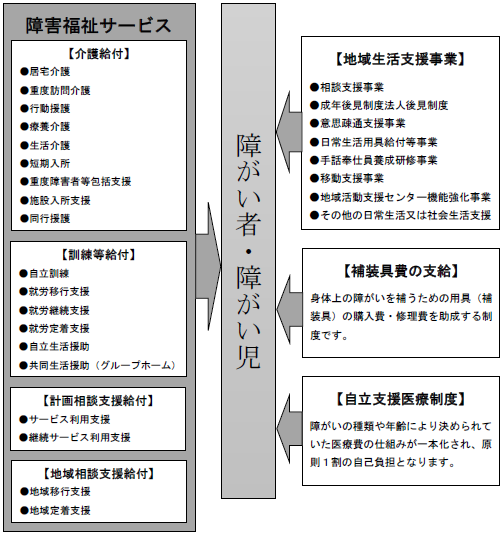

◆障害者総合支援法によるサービス体系

障害者総合支援法による総合的なサービスは、全国共通の「障害福祉サービス」「自立支援医療」「補装具」と、市町村がそれぞれの基準を設けて実施する「地域生活支援事業」で構成されています。さらに、障害福祉サービスは「介護給付」、「訓練等給付」、「計画相談支援給付」、「地域相談支援給付」に分かれています。

◆対象者

申請時には、下記のいずれかの障がいを証明する物をお持ちください。

〇身体障がい者:身体障害手帳をお持ちの人

〇知的障がい者:愛護手帳(療育手帳)をお持ちの人

〇精神障がい者:以下のいずれかをお持ちの人

・精神障害者保健福祉手帳

・自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)

・障害年金証書等の写し(精神障がいを事由とするもの)

・特別障害給付金を受けていることを証明する書類

(精神障がいを事由とするもの)

・医師の診断書等で精神障がい者であることが確認できるもの

〇難病患者等 :特定医療費受給者証をお持ちの人

難病治療中で福祉サービスの利用が必要と記載された診断書又は意見書

難病医療費助成の却下通知等

◆障害福祉サービスの種類

〇介護給付

※サービスによって一定の区分が必要となります。

・居宅介護 :ヘルパーが自宅へ訪問し、入浴、排せつなどの身体介護、調理、

洗濯、掃除などの家事援助、通院等の介助を行います。

・重度訪問介護 :重度の肢体不自由・知的障がい・精神障がいがあり、常に

介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、

外出時の移動の介助などを総合的に行います。

・同行援護 :視覚障がいにより移動が著しく困難な人に、外出時に同行し、

移動に必要な援助等を行います。

・行動援護 :知的障がい・精神障がいにより行動が著しく困難で常に介護を

必要とする人に、外出時の移動の介助、危険回避のための必要な

支援を行います。

・重度障害者等包括支援:寝たきり等で常時介護を必要とする重度障がいの人に、

居宅介護等の複数のサービスを包括的に提供します。

・短期入所(ショートステイ)

:在宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も

含め施設において入浴、排せつ、食事の支援を行います。

・療養介護 :医療を必要とする人で常に介護が必要な場合、昼間に医療機関で

機能訓練や療養上の管理、看護、介護などを行います。

・生活介護 :施設や事業所に通って、日中に食事や入浴などの介護や創作活動・

生産活動の機会の提供等を行います。

・施設入所支援 :施設に入所する方に、主として夜間や休日に、入浴、排せつ、

食事の支援を行います。日中活動のサービスと併せて利用し

ます。

〇訓練等給付

※障害支援区分が無くても利用可能です。

・自立訓練(機能訓練、生活訓練) :自立した日常生活を送れるように、一定

期間、身体機能・生活能力の維持・向上の

ために必要な訓練を行います。

・宿泊型自立訓練(生活訓練) :地域での生活を目指し、入居しながら生活能力

の維持・向上のために必要な訓練を行います。

・就労移行支援 :65歳未満の一般就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な

訓練、求職活動に関する支援等を行います。

・就労継続支援A型、就労移行支援B型

:一般就労が困難な人に、働く場や生産活動の機会を提供する

とともに、知識及び能力の向上のために訓練を行います。

A型は事業所と雇用契約を結んで生産活動を行います。

・就労定着支援 :就労移行支援事業などの利用を経て、一般就労へ移行した障がい

者に対し、長く就労できるように、生活リズム、家計や体調の

管理など様々な課題に対して、企業や自宅に訪問、来所による

相談を行います。

・共同生活援助(グループホーム)

:共同生活を行う住居において、夜間や休日、相談や日常生活上の

支援を行います。日中活動のサービスなどと併せて利用します。

・自立生活援助 :一人暮らしをしている障がい者に対し、地域で安心して生活でき

るように、一定期間にわたって定期的に自宅への巡回訪問をした

り、困りごとについて電話などで対応を行います。

〇相談支援給付

・計画相談支援 :特定相談支援事業所が、障害福祉サービスの利用について、総合

的な支援方針をまとめた計画書(サービス等利用計画書)を作成

し、サービス事業者等との連絡調整を行います。

・地域移行支援 :障害者支援施設等に入所している障がい者又は精神科病院に入院

している精神障がい者等を対象に、地域に移行するための活動に

関する相談その他必要な支援を行います。

・地域定着支援 :居宅において単身で生活する障がい者等に常時の連絡体制を確保

し、緊急時には必要な支援を行います。

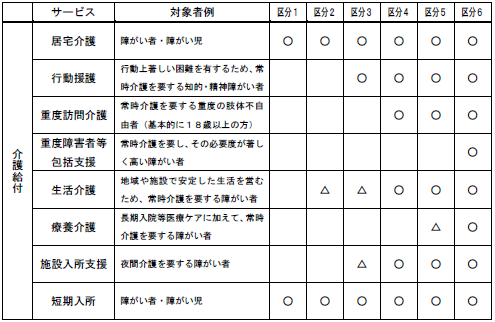

☆認定された障害支援区分により受けられるサービスが異なります。(下記をご覧ください)

利用対象者については、区分の他にも要件がありますので、詳細はお問い合わせ下さい。

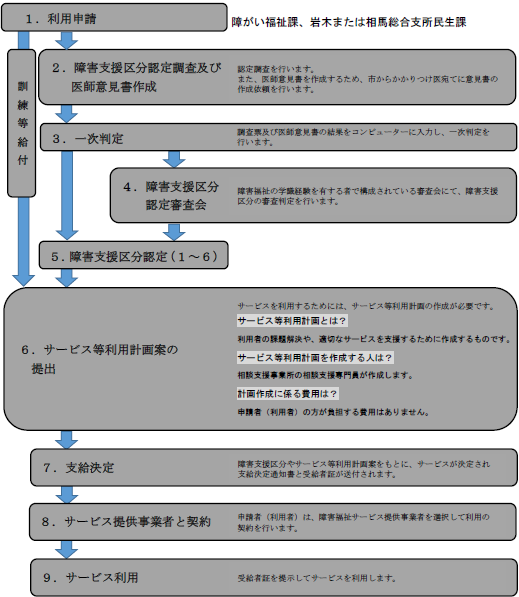

障害福祉サービスを利用するには申請が必要になります。

※サービスの利用開始後は、相談支援専門員がサービス内容が適切かどうかの検証

(モニタリング)を行い、状況に応じてサービスの見直しを行います。また、

訓練等給付については、サービス利用初回申請時および3年毎に調査を行います。

障がい種別による区分をなくし、身近な市町村が実施主体となり児童福祉法に規定する児

童発達支援等の障害児通所支援に関する事業を行うことにより、障がいのある児童とその

家族の福祉の増進を図ります。

◆対象者

療育が必要と判断できるいずれかの資料をお持ちの人

・障害者手帳

・特別児童扶養手当受給者証

・医師の診断書、意見書 など

◆サービスの種類

・児童発達支援 ・・・ 対象者:未就学の障がい児

日常生活における基本的な動作の指導、知的技能の付与、集団

生活への適応訓練等の支援を行います。

運動機能に遅れのある未就学の障がい児を対象に児童発達支援

センターにおいて、治療を行います。

・居宅訪問型児童発達支援 ・・・ 対象者:通所での支援が困難な障がい児

重度の障がいなどで通所での支援の利用が困難な障

がいのある児童に対して、居宅を訪問して発達支援

を行います。

・放課後等デイサービス ・・・ 対象者:就学している障がい児

就学している障がい児に対して、放課後や夏休み等の

長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を

継続的に提供することにより、障がい児の自立を促進

するとともに、放課後等の活動の場を提供します。

・保育所等訪問支援 ・・・ 対象者:就学・就園している障がい児

現在利用中又は今後利用する予定の保育所、幼稚園、小学

校その他の集団生活を営む施設において、集団生活の適

応のための専門的な支援を必要とする場合に、安定した利

用ができるように当該施設を訪問し支援を行います。

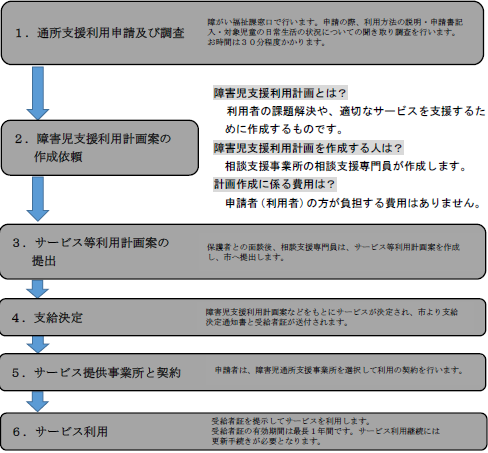

障害児通所支援を利用するには申請が必要になります。

※サービス利用開始後は、相談支援専門員がサービス内容が適切かどうかの検証

(モニタリング)を行い、状況に応じてサービスの見直しを行います。

※サービスの追加や回数の変更、世帯の変更や税の修正申告などに伴う収入の変更など、

支給決定の期間中に何らか変更が生じた場合は、その都度の申請が必要となります。

※気管切開や経管栄養の管理、吸引や浣腸など特定の医療的ケアを必要とする人は、

申請の際に医師による「新判定スコア」を提出いただく場合があります。

利用料の定率1割負担となります。(食費・光熱水費は除く。)ただし、所得等に応じて

ある一定金額以上の負担を求めない「負担上限月額」が設定されています。

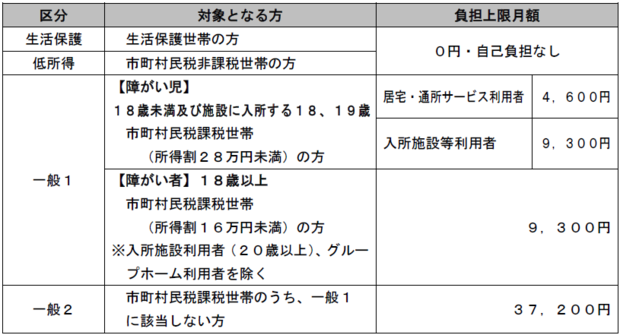

◆利用者負担の上限額

※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、

「一般2」になります。

※施設に入所する場合は、その他食費、光熱水費負担があります。

※上記の区分にかかわらず、満3歳になって初めての4月1日から3年間は「児童発達支援」

「居宅型児童発達支援」「保育所等訪問支援」「福祉型障害児入所施設」「医療型障害児

入所施設」の利用者負担が無料となります。

◆所得を判断する際の世帯の範囲

| 種別 | 世帯の範囲 |

|

18歳以上の障がい者 (施設に入所する18、19歳を除く) |

障がいのある人とその配偶者 |

|

障がい児 (施設に入所する18、19歳を含む) |

保護者の属する住民基本台帳での世帯 |

◆グループホーム利用者には家賃が助成されます

グループホーム(重度障害者等包括支援の一環として提供される場合を含む)の利用者

(生活保護又は低所得者の世帯)が負担する家賃を対象として、利用者一人あたり

月額1万円を上限に補足給付が行われます。

※市町村民税非課税世帯が対象です。また補足給付額を除いた家賃額が自己負担となります。

・家賃が1万円未満の場合・・・補足給付額:家賃全額

・家賃が1万円以上の場合・・・補足給付額:1万円

担当 障がい福祉課 障がい者医療・給付係

電話 0172-40-7036

ファクス 0172-32-1166