市民税・県民税は前年の所得に対して課税され、1月1日に住所を置いている市町村に納めていただく税金です。

自治体によって名称が異なるため、一般に「個人住民税」または「住民税」と呼ばれています。

森林環境税は森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から、市民税・県民税同様課税、徴収されます。

税額は市民税と県民税、森林環境税が併せて課税、徴収されます。

【所得税との違い】

1. 地方税と国税

市民税・県民税は市町村が担当する地方税の一つですが、所得税は税務署が担当する国税です。申告書を提出する点や計算方法は似ていますが、それぞれ異なる税金です。また、森林環境税は市町村が担当する国税です。

2. 前年課税と現年課税

市民税・県民税は前年の所得に対して課税されますが、所得税はその年の所得に対して課税されます。なお、森林環境税は市民税・県民税の均等割と併せて課税されます。

3. 賦課課税と申告納税

市民税・県民税は申告書など各種資料に基づいて課税、徴収される税金ですが、所得税は納税義務者自身で税額を計算して納める税金です。

納税義務者と納めるべき税額は、次の表でご確認いただけます。

| 納税義務者 | 納めるべき税額 |

| 市内に住所がある人 |

均等割額と所得割額、森林環境税の合計額 |

|

市内に住所はないが、事務所、店舗、家屋敷などのある人 |

均等割額 |

※市内に住所または家屋敷などがあるかどうかは、毎年1月1日現在の状況で判断されます。

市民税・県民税には、税金を負担する能力のあるすべての人に均等に課税する「均等割額」と、その人の所得金額に応じて課税する「所得割額」の2つがあります。

| 令和5年度まで(※) | 令和6年度以降 | |

| 市民税 均等割 | 3,500円 | 3,000円 |

| 県民税 均等割 | 1,500円 | 1,000円 |

| 森林環境税(国税) | ━ |

1,000円 |

| 計 | 5,000円 | 5,000円 |

※令和5年度までは、東日本大震災からの復興や防災事業に必要な財源確保のために県民税と市民税にそれぞれ500円が加算されています。

森林環境税の詳細については、下記リンクをご確認ください。

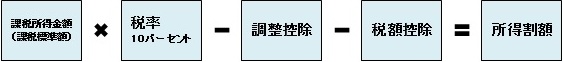

所得割額は、課税標準額に税率10パーセント(市民税6パーセント、県民税4パーセント)をかけた金額から、調整控除額と税額控除額を差し引いて求めます。

詳しくは、このページの「税額の計算方法」で説明します。

1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人

2. 障がい者、未成年者、ひとり親、寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人

3. 前年中の合計所得金額が次の金額以下の人

【扶養親族がいない人の場合】

38万円

【扶養親族がいる人の場合】

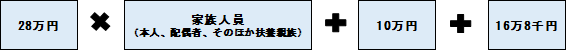

家族人員(本人と同一生計配偶者、扶養親族)の数に28万円をかけた金額に26万8千円(10万円+16万8千円)を加えた金額

前年中の総所得金額等が次の金額以下の人

1. 扶養親族がいない人

45万円

2. 扶養親族がいる人

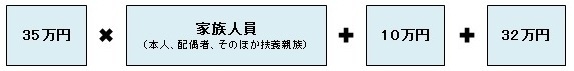

家族人員(本人と同一生計配偶者、扶養親族)の数に35万円をかけた金額に42万円(10万円+32万円)を加えた金額

例えば夫婦と子ども2人のご家庭で、夫は所得あり、妻は専業主婦で収入なし、夫は妻と子ども2人を扶養しているとします。この場合、家族人員は4人です。

所得割額がかからない人は、前年中の所得が「35万円×家族人員+10万円+32万円」以下の人ですので、35万円×4人+10万円+32万円=182万円で、夫は所得182万円以下の場合、所得割額がかかりません。

均等割額および森林環境税がかからない人は、前年中の所得が「28万円×家族人員+10万円+16万8千円」以下の人ですので、28万円×4人+10万円+16万8千円=138万8千円で、夫は所得138万8千円以下の場合、所得割額も均等割額も森林環境税もかからず、非課税となります。

非課税となる収入(給与・年金)・扶養控除等の要件収入上限一覧![]() (175KB)

(175KB)![]()

【注】扶養親族とは、税法上の扶養控除や16歳未満の扶養親族に該当する人のことで、年末調整や確定申告の際に適用します。同一生計配偶者についても同じです。扶養親族は、前年中の合計所得が58万円以下(令和7年度までは48万円以下)の人が対象となります。

税額は次の1から4のようにして求めます。

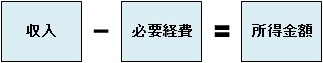

収入から必要経費を差し引いて、所得金額を求めます。

収入が給与や公的年金等の場合、それぞれ決められた計算式に基づいて所得を求めます。

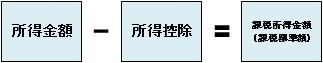

所得金額から所得控除を差し引いて、課税所得金額(課税標準額)を求めます。

所得控除とは、納税義務者に扶養親族がいるかどうか、疾病治療による出費があったかなど、個人的な事情を税負担のうえで考慮するため、所得金額から差し引く金額です。

【例】扶養控除、生命保険料控除、医療費控除 など

※課税所得金額(課税標準額)は1,000円未満の金額を切り捨てます。

課税所得金額(課税標準額)の10パーセントの金額から調整控除と税額控除を差し引いて、所得割額を求めます。

税額控除とは、一定の要件に該当する場合に、課税所得金額に税率を掛けて算出した所得割額から、一定の金額を差し引くことです。調整控除について詳しくは、このページの「調整控除」で説明します。

【例】配当控除、住宅借入金等特別税額控除、外国税額控除 など

※所得割額は市民税6パーセント、県民税4パーセントで計算し、100円未満の金額を切り捨てます。

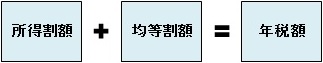

【令和5年度まで】と【令和6年度以降】で計算方法が異なりますのでご注意ください。

【令和5年度まで】

所得割額に均等割額を加え、年税額を求めます。

均等割額は「税額の内訳」のとおり5,000円となります。

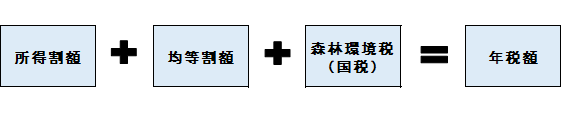

【令和6年度以降】

所得割に均等割、森林環境税(国税)を加え、年税額を求めます。

令和6年度以降は均等割が4,000円となり、森林環境税(国税)1,000円が併せて課税、徴収されます。

調整控除とは、市民税・県民税と所得税との人的控除差によって、平成19年の税源移譲前と税負担額に差が生じることを防ぐために、市民税・県民税の所得割額から差し引くことです。調整控除の計算方法は、納税義務者の課税所得金額によって異なります。

※令和3年度から、合計所得金額が2,500万円超の納税義務者は、調整控除が適用されません。

【所得税と市民税・県民税との人的控除差(令和3年度以降)】

| 人的控除の種類 |

納税義務者の 合計所得金額 |

人的控除差 | ||

| 配偶者控除 |

控除対象配偶者 |

900万円以下 | 5万円 | |

| 950万円以下 | 4万円 | |||

| 1,000万円以下 | 2万円 | |||

|

老人控除対象配偶者 |

900万円以下 | 10万円 | ||

| 950万円以下 |

6万円 |

|||

| 1,000万円以下 | 3万円 | |||

| 配偶者特別控除 |

配偶者の合計所得金額 48万円超50万円未満 |

900万円以下 | 5万円 | |

| 950万円以下 | 4万円 | |||

| 1,000万円以下 | 2万円 | |||

|

配偶者の合計所得金額 50万円以上55万円未満 |

900万円以下 | (注1)3万円 | ||

| 950万円以下 | (注2)2万円 | |||

| 1,000万円以下 | (注3)1万円 | |||

|

配偶者の合計所得金額 55万円以上133万円未満 |

900万円以下 | (注4)0円 | ||

|

950万円以下 |

||||

| 1,000万円以下 | ||||

| ひとり親控除 |

母である者 父である者 |

5万円 1万円 |

||

| 寡婦控除 |

ー |

1万円 | ||

| 勤労学生控除 |

ー |

1万円 | ||

|

障害者控除 |

普通障害者 |

ー | 1万円 | |

| 特別障害者 | 10万円 | |||

| 同居特別障害者 | 22万円 | |||

| 扶養控除 |

一般扶養親族(16歳以上19歳未満、 23歳以上70歳未満) |

ー | 5万円 | |

| 特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 18万円 | |||

| 老人扶養親族(70歳以上) | 10万円 | |||

| 同居老親等(70歳以上) | 13万円 | |||

| 基礎控除 | 2,500万円以下 | (注5)5万円 | ||

※障害者控除、扶養控除は対象者1人毎に、人的控除差が生じます。

(注1)平成31年度(令和元年度)改正前の配偶者特別控除の控除差(所得税36万円、住民税33万円)

(注2)平成31年度(令和元年度)改正前の配偶者特別控除×3分の2の控除差(所得税24万円、住民税22万円)

(注3)平成31年度(令和元年度)改正前の配偶者特別控除×3分の1の控除差(所得税12万円、住民税11万円)

(注4)控除差を起因とする負担増が生じることはないため、調整控除の対象とはしない。

(注5)合計所得金額2,500万円以下の場合は、一律で令和3年度改正前の基礎控除の控除差(所得税38万円、住民税33万円)

平成29年度税制改正による配偶者控除の見直しに伴い、新たに控除の適用を受ける者は、控除差を起因とする新たな負担増が生じることはないため、調整控除の対象とはしないこととされました。

一方、納税義務者本人への所得制限導入により所得税との控除差が減少する部分については、控除差による負担増が減少することとなるため、調整控除に反映するとともに、納税義務者本人の所得制限により配偶者控除の適用が受けられなくなる者については、配偶者控除に係る調整控除の対象外とすることとされました。

【計算方法】

| 1. 市民税・県民税の課税所得金額が200万円以下の場合 |

|

次の(ア)と(イ)のいずれか小さい金額の、5パーセントが調整控除となります。

(ア)5万円+基礎控除以外の人的控除の差額の合計 (イ)市民税・県民税の課税所得金額

|

| 2. 市民税・県民税の課税所得金額が200万円を超える場合 |

|

市民税・県民税の課税所得金額から200万円を差し引いた金額を、人的控除額の差額の合計から差し引いた金額の、5パーセントが調整控除となります。

|

担当 市民税課 市民税第二・第三係

電話 0172-40-7025、0172-40-7026