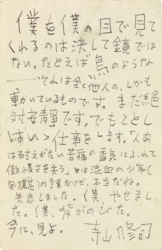

『空には本』に収められた短歌の大半は、昭和30年から約3年半にわたる闘病生活の中で詠まれた。その間の事情を伝えるのが、寺山が青森県三沢市在住の「恩師」中野トクに宛てた書簡である。このハガキには次のような一節がある。『まだ絶対安静です。(中略)「人間は耐えがたい苦痛の香気にふれて傲慢さを失う」とは混血の少年〈風媒花〉の言葉だけど、本当だね』。 〈三沢市寺山修司記念館蔵〉

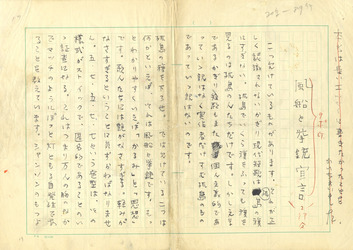

寺山は、現代短歌を「孤島の旗」にたとえ、そこに欠けているものとして「風船」と「拳銃」、すなわち〈軽み〉と〈思想〉の2つを挙げている。寺山は「シャンソンのもつような一種の『軽み』が短歌の社会性である」と考え、『アララギ』のリアリズムがこの特質を短歌から切り離したと指摘。〈思想〉については、コミュニストの唯物論的思想を批判し、「美に対する欲望、詩情に対する憧憬をもたなければならない」と提言する。本文は、『短歌研究』第14巻第3号(昭和32年3月)の「匿名批評」のページに呂鬢尊(ろびんそん)の筆名で掲載された。 〈青森県近代文学館蔵〉

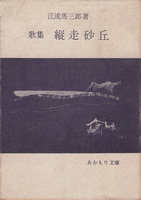

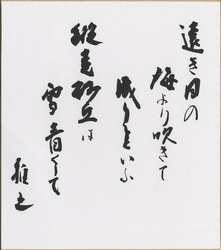

江流馬三郎(中村雅之)は、昭和3年に青森県西津軽郡車力村(現・つがる市)に生まれた。47年「縦走砂丘」(筆名・江流馬三郎)で第18回角川短歌賞を受賞。色紙の歌「遠き日の海より吹きて成りしといふ縦走砂丘は雪青くして」は「縦走砂丘」に収められた一首。 〈『縦走砂丘』は個人蔵〉

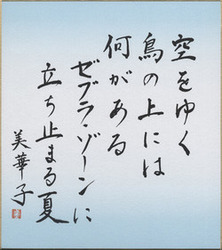

梅内美華子は、昭和45年に青森県八戸市に生まれた。平成3年「横断歩道(ゼブラ・ゾーン)」で第37回角川短歌賞を受賞。色紙の歌「空をゆく鳥の上には何がある ゼブラ・ゾーンに立ち止まる夏」は「横断歩道」に収められた一首。 〈『横断歩道』は青森県近代文学館蔵〉

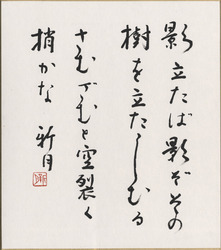

渡邊新月は、平成14年に青森県八戸市に生まれ茨城県に育った。令和5年「楚樹」で第69回角川短歌賞を受賞。作品は『短歌』第70巻第11号に掲載された。「影立たば影ぞその樹を立たしむるさむざむと空裂く梢かな」は「楚樹」に収められた一首。

青森県歌壇の先達・加藤東籬と和田山蘭の2人が、青森県北津軽郡松島村(現・五所川原市)で新派和歌研究会「蘭菊会」を結成したのは、明治39年1月のことであった。42年1月には回覧雑誌を発行。第1号『白日』の扉には次のような言葉が記されている。「蒼茫として大なるかな詩の野-ねがはくは吾等をしておもふまヽ歌はしめよ叫ばしめよ」。回覧雑誌は毎号誌名を変え第14号(43年12月)まで続いた。この挿絵には回覧雑誌の編集にいそしむ東籬と山蘭の影法師が描かれている。 〈青森県近代文学館蔵〉

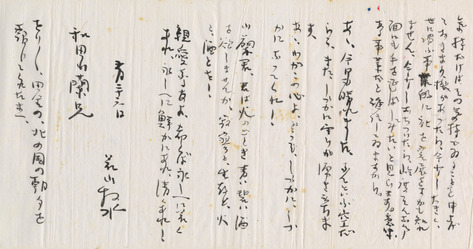

明治44年11月、青森県初の活版印刷による短歌雑誌『東北』が加藤東籬、和田山蘭、越前翠村らによって発行された。3人はいずれも若山牧水に心酔しており、『東北』は牧水の『創作』の系統誌の感が強いものであった。この書簡は『東北』創刊の翌年に牧水が山蘭に宛てた1通である。書中には次のような一節がある。「山蘭君、君は火のごとき青い碧い酒を欲しませんか、寂寥と、生存と、火と、酒とを! 親愛なる友よ、希くば永しへに若くあれ、永しへに鮮かにあれ、清くあれ!」 〈五所川原市教育委員会蔵〉

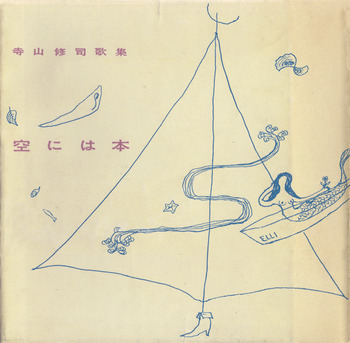

第一章 寺山修司 若き日の歌-『空には本』

『空には本』二十首抄

装幀に見る『空には本』

病室からの手紙-恩師・中野トクへ

原稿「チェホフ祭」「風船と拳銃宣言」

第二章 角川短歌賞受賞の三歌人

江流馬三郎(中村雅之)「縦走砂丘」

梅内美華子「横断歩道(ゼブラ・ゾーン)」

渡邊新月「楚樹」

第三章 青森県歌壇、黎明期の息吹

1 新詩社第一支部結成

2 「吾が胸の底の茲」「燃ゆる火の胸の琴」

3 蘭菊会の誕生

4 新派和歌雑誌『東北』創刊

5 最初の新派歌集『花さかぬ木』

6 若山牧水の来県

7 『黎明』創刊

陸羯南、佐藤紅緑、葛西善蔵、福士幸次郎、一戸謙三、高木恭造、平田小六、太宰治、今官一の9名の文学者の著書、原稿、遺品などの資料を展示しています。

石坂洋次郎の誕生から晩年までの写真や年譜パネル、著書、原稿などを中心にした「石坂洋次郎のあゆみ」、映画化された作品の全リストと映画のポスター、スチール写真、原作の図書などで石坂文学の魅力を探った「石坂文学とシネマの世界」、家具や愛用の遺品などの実物資料により生活や人柄を紹介した「人と生活」の3つのコーナーを設けて展示し、石坂洋次郎の人と業績を詳しく紹介しています。

一戸謙三、高木恭造、植木曜介の作品5編を、朗読と映像で鑑賞できます。

担当 郷土文学館

電話 0172-37-5505