わたしたちが日頃健康であっても、いつ、どんなときにケガや病気をするかわかりません。国民健康保険は、加入者を対象として、病気、ケガ、出産及び死亡の場合に保険給付を行う公的な医療保険制度です。

国民皆保険を将来にわたって守り続けるため、平成30年4月から、これまでの市町村に加え、都道府県も国民健康保険制度を担うこととなり、都道府県と市町村がともに国民健康保険の保険者となりました。各種手続き等の身近な窓口は、引き続き市町村で行います。

あなたと家族のために国民健康保険を理解し大切に育てていきましょう。

| 連絡先 | 国保の加入・脱退 |

医療給付、その他 医療費に関すること |

||

|

届出先 |

問い合わせ先 | 届出先 | 問い合わせ先 | |

|

国保年金課 国保保険料係 (電話0172-40-7045) |

〇 |

〇 | × | × |

|

国保年金課 国保給付係 (電話0172-40-7047) |

× | × | 〇 | 〇 |

|

岩木総合支所 民生課 (電話0172-82-3111 内線655) |

〇 | × | 〇 | 〇 |

|

相馬総合支所 民生課 (電話0172-84-2111 内線810) |

〇 | × | 〇 | 〇 |

| 東目屋、船沢、高杉、裾野、新和、石川の各出張所 | 〇 | × | × | × |

会社など職場の健康保険の加入者、後期高齢者医療制度の加入者、生活保護を受けているかた以外は、国民健康保険の加入者(被保険者)になります。

令和6年12月2日より保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。

医療機関を受診する際には、原則、マイナ保険証で受付をすることとなります。

※マイナ保険証とは、健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカードのことです。

国民健康保険へ加入したり、世帯分離等で被保険者番号が変わったりしたかたには、以下のものを送付します。

| マイナ保険証をお持ちのかた |

資格情報のお知らせ ※点線部で切り取り、マイナンバーカードと一緒に ご使用ください。 ※70歳未満のかたは更新がありませんので、大切に 保管をお願いします。 ※70歳以上のかたは、毎年医療費の負担割合を判定 しますので、8月1日で更新となります。8月1日 から使用できる資格情報のお知らせは7月中に 発送します。 |

| マイナ保険証をお持ちでないかた |

資格確認書 ※有効期限は7月31日までです。 ※8月1日から使用できる資格確認書は、7月中に 発送します。 |

マイナ保険証をお持ちのかたで、以下のかたは申請することで資格確認書の交付を受けることができます。

|

マイナ保険証で受診が困難なかた (ご高齢のかた、障がいをお持ちのかたなど) |

資格確認書 ※申請が必要となります。詳しくは、こちらを ご覧ください。 【参考資料】 ※ご高齢のかた、障がいをお持ちのかたの健康保 険証利用について http://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001321220.pdf ※資格確認書 国民向けリーフレット http://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001332487.pdf ※資格確認書 ご高齢のかた向けリーフレット http://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001318318.pdf ※資格確認書 配慮が必要なかた向けリーフ レット |

| マイナンバーカードを紛失した・再発行手続き中である | |

|

マイナンバーカードを返納予定である |

※マイナ保険証をお持ちのかたで、上記に該当せず、資格確認書の交付を希望する場合は、

マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除する必要があります。

詳しくは、こちらをご確認ください。

→国民健康保険 マイナンバーカード健康保険証 利用登録 解除手続

医療機関を受診の際に使用するものは以下のとおりです。

|

資格確認書 |

有効期限まで使用できます。 資格確認書を医療機関へ提示してください。 |

|

マイナ保険証と 資格情報のお知らせ |

マイナ保険証を医療機関内の端末へ読み込ませてください。 ※資格情報のお知らせは、右下の点線部を切り、マイナンバー カードのカードケースへはさんで保管してください。 ※資格情報のお知らせは、医療機関内の端末が不具合や停電等で 使用できないときなどに、医療機関へ提示することで公的医療 保険情報が確認できる補助的なものです。 資格情報のお知らせのみでは医療機関の受診ができませんの で、ご注意ください。 |

マイナ保険証で医療機関を受診することが基本となりますが、マイナ保険証をお持ちでなくでも

資格確認書で受診ができますので、ご安心ください。

※詳しくは、こちらをご確認ください。

・デジタル庁ホームページ→https://digital-gov.note.jp/n/n01e3a746f61f![]()

※マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせについて、さらに詳しい情報はこちらをご覧ください。

※厚生労働省作成資料

・日本人のかた向け→https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001406616.pdf![]()

・在日外国人のかた向け→https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001406614.pdf![]()

以下のような場合は14日以内に届出をしてください。

国民健康保険に加入する際に必要なものは、以下のとおりです。

|

加入するとき |

手続きに必要なもの |

|---|---|

|

弘前市に転入してきたとき (前住地から転出する前も国民健康保険に加入していた時) |

転出証明書

※ 市民課(岩木・相馬庁舎は民生課)で転入 の手続きを済ませているときは必要ありま せん。 |

| 職場の健康保険をやめたとき、または被扶養者からはずれたとき |

・職場の健康保険からはずれた証明書(離職 票、雇用保険受給資格者証、社会保険資格 喪失証明書など) ・マイナンバーのわかるもの ※郵送での届け出についてはこちらのページ でご確認いただけます。 |

| 子どもが生まれたとき |

窓口へ来たかたの本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など) ※出産一時金についてはこちらのページでご 確認いただけます。 |

| 生活保護廃止のとき |

福祉事務所の証明書 ※担当ケースワーカーが届け出を行う場合も あります。詳しくは、国保年金課へお問い 合わせください。 |

退職や労働時間の短縮等によって、社会保険や共済組合の被保険者資格を喪失したかたは、

前の保険を最長2年間継続する任意継続制度に加入することができる場合があります。

任意継続の要件や手続き、保険料については、これまで勤務されていた事業所や加入されていた社会保険や共済組合へご確認ください。

国民健康保険と任意継続とでは保険料の算出方法が異なります。加入手続きの前にそれぞれの保険料を比較のうえ、ご検討ください。

国民健康保険料の試算は、国保年金課にお越しいただくか、下記試算システムでも試算することができます。

詳しくは、【国民健康保険料の試算】のページからご確認ください。

国民健康保険から脱退する際に必要なものは、以下のとおりです。

| 脱退するとき | 手続きに必要なもの |

|---|---|

| 弘前市外に転出するとき |

・国民健康保険の資格確認書 ・マイナンバーのわかるもの |

|

職場の健康保険に加入したとき、 または被扶養者になったとき |

・マイナンバーのわかるもの ・国民健康保険の資格確認書(全員分) ・以下のもののうちいずれか1点 職場の健康保険に加入したかた全員の ・資格確認書または資格情報のお知らせ ・健康保険資格取得証明書 ※郵送での届け出についてはこちらのページで ご確認いただけます。 |

|

・国民健康保険の資格確認書 ・マイナンバーのわかるもの ※上記のものは、お亡くなりになったかたを含め、 同世帯の国保加入者全員分が必要です。 ※葬祭費についてはこちらのページで ご確認いただけます。 |

|

| お亡くなりになったとき | |

| 生活保護開始のとき |

・国民健康保険の資格確認書 ・保護開始決定通知書 ※基本的に、担当ケースワーカーが国保脱退 の届出を行います。 詳しくは、国保年金課へお問い合わせください。 |

そのほか、届出が必要が場合は以下のとおりです。

|

こんな時には届け出を |

手続きに必要なもの |

|---|---|

|

住所・氏名・世帯主、続柄等 が変わったとき |

・国民健康保険の資格確認書 ・マイナンバーのわかるもの ※上記のものは、世帯全員分が必要となりま す。 ※氏名が変わった場合は、資格情報のお知らせ をお持ちのかたは窓口へ提示してください。 ※ 性別表記については、やむを得ない理由 がある場合、裏面に表記することができ ますので、お問い合わせください。 |

|

資格確認書等をなくしたとき (汚れて使えなくなったとき) |

・申請されるかたの本人確認書類(写真付き の書類1点、または写真なしの書類2点) ・交付が必要なかたのマイナンバーの わかるもの ・汚損、破損の場合は汚損、破損した 資格確認書

※こちらでもご確認いただけます |

| 修学のため、学生が弘前市外に転出するとき |

・国民健康保険の資格確認書 発行のもの) に発行したことがわかるもの) ・マイナンバーのわかるもの ※ 進学や在学年数が変更になった場合 は、改めて申請が必要です。 ※毎年1回、引き続き学生であるかの確認 のために、「在学が証明できるもの」 の提出が必要になります。 の資格を喪失することになりますので、 ご了承ください。 ※こちらでもご確認いただけます |

上記のほかに、妊産婦10割給付証明書の交付を受けているかたは、手続きの際にお持ちください。

介護保険第2号被保険者(40歳~65歳未満)の加入、脱退の届け出は必要ありません。ただし、介護適用除外施設(身体障がい者療護施設等)に入所したかたや、退所されたかたは介護適用除外の届け出が必要です。

70歳から74歳までの国保加入者は、高齢受給者に該当となります。

70歳になるかたで、誕生日が1日のかたは誕生月から、2日以降のかたは誕生月の翌月から医療費の一部負担金の負担割合が変更となります。

負担割合は次のとおりです。

| 世帯の所得状況 | 負担割合 | |

| 1 | 住民税課税所得が145万円以上の70歳~74歳までの国保加入者が同じ世帯にいる場合 | 3割負担 |

| 2 | 上記以外の場合 | 2割負担 |

※次のいずれかに該当する場合は、基準収入額適用により2割負担へ変更となります。

該当する場合は2割負担となったお知らせを資格確認書または資格情報のお知らせに同封して送付します。

なお、収入金額を確認できないかたには申請書類を送付いたします。

| 世帯状況 | 基準となる収入金額 | |

| 1 | 世帯に70歳~74歳までの国保加入者が1人の場合 |

その方の収入金額が 383万円未満 |

| 2 | 世帯に70歳~74歳までの国保加入者が2人以上の場合 | その方々の収入金額が520万円未満 |

|

3 |

世帯に70歳~74歳までの国保加入者と、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したかたがいる場合 | その方々の収入金額が520万円未満 |

■ 問い合わせ先:

国保年金課 国保保険料係(電話0172-40-7045)

国民健康保険の加入者の皆さんには、加入した月の分から国民健康保険料をお支払いいただきます。

また、年度の途中で社会保険などに加入して国民健康保険を脱退した場合も、社会保険などに加入する前月分までの保険料を月割りで計算します。

国民健康保険料の試算は、国保年金課にお越しいただくか、下記試算システムでも試算することができます。

詳しくは、【国民健康保険料の試算】のページからご確認ください。

国民健康保険料は、国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主に賦課されます。

世帯主が国民健康保険に加入されていない場合でも、世帯に加入されているかたがいますと、納付義務者は世帯主となります。

国民健康保険料は、加入者1人あたりで負担していただく「均等割」、世帯で負担していただく「平等割」、所得に応じて負担していただく「所得割」の合計額となります。

このうち所得割は、前年の所得で算定し、所得からの控除も住民税の基礎控除の43万円のみとなります。

【国民健康保険料の求め方】

|

国民健康保険料 (年額) |

= |

【医療給付費分】 (1)+(2)+(3) |

+ |

【後期高齢者支援金分】 (4)+(5)+(6) |

+ |

【介護納付金分】 (7)+(8)+(9) |

令和7年度は、医療給付費分の賦課限度額が65万円から66万円、後期高齢者支援金分の賦課限度額が24万円から26万円へ変更となりました。(介護納付金分の賦課限度額の変更はありません。)

【医療給付費分】 <賦課限度額 66万円>

| 項目 |

令和7年度 |

| (1)所得割額 | 加入者の前年の所得から43万円を控除した額に0.088をかけた額 |

| (2)均等割額 | 加入者1人につき2万2,400円 |

| (3)平等割額 | 1世帯につき2万2,600円 |

【後期高齢者支援金分】 <賦課限度額 26万円>

後期高齢者支援金とは、後期高齢者医療制度を国民健康保険の加入者が財政的に支援するための算定分です。

| 項目 | 令和7年度 |

| (4)所得割額 | 加入者の前年の所得から43万円を控除した額に0.032をかけた額 |

| (5)均等割額 | 加入者1人につき 8,600円 |

| (6)平等割額 | 1世帯につき 7,600円 |

【介護納付金分】<賦課限度額 17万円> 40歳から64歳までの人には、介護保険分が賦課され、医療給付費分・後期高齢者支援金分とともに保険料として通知されます。

| 項目 | 令和7年度 |

| (7)所得割額 | 加入者の前年の所得から43万円を控除した額に0.034をかけた額 |

| (8)均等割額 | 加入者一人につき 1万400円 |

| (9)平等割額 | 1世帯につき 6,000円 |

○低所得世帯に対する保険料の軽減(1年間)

世帯主(国保加入者でない場合も含む)及び、国保加入者及び特定同一世帯所属者の前年における総所得金額等の世帯合計額が基準以下の場合は、均等割額と平等割額が軽減されます。

※特定同一世帯所属者:国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したかたで、移行後も継続して同一の世帯に属するかた

| 7割軽減 |

世帯主と国保被保険者と特定同一世帯所属者の所得の合計が 43万円+10万円×(給与所得者等※の数-1)以下の場合 |

| 5割軽減 | 世帯主と国保被保険者と特定同一世帯所属者の所得の合計が

43万円+(被保険者数と特定同一世帯所属者の合計数×30万5千円)+10万円×(給与所得者等※の数-1)以下の場合 |

| 2割軽減 |

世帯主と国保被保険者と特定同一世帯所属者の所得の合計が 43万円+(被保険者数と特定同一世帯所属者の合計数×56万円)+10万円×(給与所得者等※の数-1)以下の場合 |

※給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超えるかた)と公的年金等の支給を受けるかた(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超えるかた、65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超えるかた)を指します。ただし、公的年金に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円となるよう読み替えします。

軽減制度が適用されるのは、世帯主(国保加入者でない世帯主も含む。)及び国民健康保険の加入者、特定同一世帯所属者の全員が申告を済ませている世帯に限られますので、所得を申告していないかたがいる世帯には軽減制度が適用されないことがあります。

○国保から後期高齢者医療制度へ移行に伴う保険料の軽減

国保から後期高齢者医療制度へ移行することで、国保加入者が1人になる場合は、移行後の平等割額が初めの5年間は2分の1を軽減した額に、その後の3年間は4分の1を軽減した額になります。

○未就学児の均等割額の軽減措置について

・令和4年度から、国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる均等割額の2分の1を減額しています。

・7割、5割、2割の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を減額します。

・未就学児均等割額減額後の保険料が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が保険料額となります。

倒産、解雇、雇い止めなど、やむを得ない理由で離職された65歳未満のかた(非自発的失業者)で雇用保険の給付を受けるかたの保険料を軽減する制度です。

雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の交付を受けたかたのうち、「12離職理由」の欄に次のいずれかのコードが記載されており、失業等給付を受けるかたが対象となります。

※特例受給資格者と高年齢受給資格者は対象外となります。

※軽減となる対象は給与所得のみとなります。

※離職日の翌日から翌年度末まで適用されます。

【窓口での申請方法】

下記の書類をお持ちの上、手続きをお願いいたします。

①雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(支給修了者でも可)

➁本人および世帯主のかたのマイナンバーがわかるもの(通知カード等)

③資格確認書、資格情報のお知らせまたは納入通知書(送付前であれば不要です。)

【郵送での申請方法】

下記の書類を送付先までに郵送してください。

①雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の両面コピー

➁青森県国民健康保険特例対象被保険者等に係る届出書![]() (156KB)

(156KB)

送付先

〒036-8551 青森県弘前市大字上白銀町1―1

弘前市役所 国保年金課 国保保険料係 行

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の所得割保険料および均等割保険料が減額される制度です。

【対象となるかた】

国民健康保険被保険者で出産(予定)日が令和5年11月1日以降のかた

【対象期間】

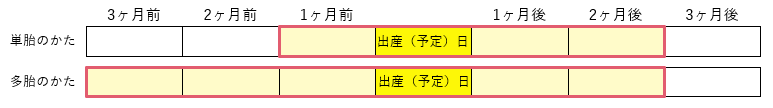

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間、以下「産前産後期間」といいます。)の国民健康保険料が減額されます。

(注)出産とは、妊娠85日以上の出産をいいます。死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)、早産されたかたを含みます。

保険料の減額期間(色のついた部分が減額期間)

※令和5年度においては、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間だけ、保険料が減額されます。

【減額対象保険料】

出産されるかたの産前産後期間の所得割額及び均等割額

●産前産後期間相当分の所得割保険料と均等割保険料が年額から減額されます。産前産後期間の保険料が0円になるとは限りません。

●保険料が減額され、納め過ぎとなった場合、保険料は還付されます。

●軽減後の保険料額が限度額を超えている時は、保険料は減額になりません。

【届出方法】

出産予定日の6か月前から届出ができます。また、出産後の届出も可能です。

〇窓口での申請方法

下記の書類をお持ちの上、手続きをお願いいたします。

・母子健康手帳など

・本人および世帯主のかたのマイナンバーがわかるもの(通知カード等)

・資格確認書、資格情報のお知らせまたは納入通知書(送付前であれば不要です。)

〇郵送での申請方法

下記の書類を送付先までに郵送してください。

・出産されるかたと出産(予定)日がわかる書類(母子健康手帳などの写し)

送付先

〒036-8551 青森県弘前市大字上白銀町1―1

弘前市役所 国保年金課 国保保険料係 行

災害・病気などの特別な事情により、生活が著しく困難となったときは、申請により保険料が減額または免除になることがあります。

世帯の生活状況を調査して決定しますが、失業中等の理由だけでは対象となりません。

必要書類についてはケースごとに異なるため、詳しくは国保年金課へお問い合わせください。

国民健康保険料の納めかたには、金融機関等窓口での支払いや口座振替による支払い(手続きが必要)の「普通徴収」と、年金から徴収する「特別徴収」とがあります。

国民健康保険料は、毎月払いではありません。実際の納付については、その年の4月から翌年3月分までの間で、国民健康保険に加入していた分の保険料を7月から翌年2月末までの8期に分けて納付していただきます。

なお、7月以降に届け出をした場合は届け出の翌月から納付がはじまりますが、前年度分についての保険料については、一括で請求となります。

【納める月】

| 保険料 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |

|

普通徴収 (年8回) |

○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||

| *納期限は、各月の末日です(末日が休日の場合は次の平日) | ||||||||||||

|

特別徴収 (年6回) |

○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||

| *年金の支給日に年金から徴収 | ||||||||||||

年金からの徴収(特別徴収)は、4月、6月、8月は2月分の徴収額と同じ額を徴収します。(仮徴収)

7月にその年度の保険料額確定後、10月、12月、2月の徴収額が変更となります。(本徴収)

国民健康保険料の試算は、国保年金課にて行っていますが、下記の試算システムでも試算することができます。

試算に必要な収入・所得は、前年中(1月から12月)の収入・所得になりますので、収入金額等がわかる書類(源泉徴収票や確定申告書の写しなど)をお手元にご用意ください。

【注意事項】試算をする前にお読みください

試算結果は、あくまでも試算のため、実際の保険料と異なる場合があります。

試算対象の期間は令和7年4月から令和8年3月になります。

世帯主が国民健康保険に加入しなくても、世帯主の年齢や収入状況が必要です。

加入月が1月から3月となる場合は、前々年中(1月~12月)の収入金額等を入力してください。

収入金額等については、種類ごとの金額が必要となります。

・給与・年金:収入金額(総支払金額)を入力してください。

遺族年金、障害年金等の非課税年金、失業給付金、育児休業給付金、傷病手当等は対象外です。

・営業・雑・不動産・配当所得等:所得金額を入力してください。

退職所得、確定申告不要制度を選択した特定口座内の上場株式等に係る譲渡所得や配当所得等は算定対象外です。

つぎのいずれかに該当するかたが世帯に含まれる場合は、正しく試算できないことがあります。

・年度途中で加入者の所得や人数が変わる場合

・加入者が年度の途中で40歳、65歳、75歳になる場合

40歳になる月から65歳になる月の前月まで介護分がかかります。

また、75歳からは後期高齢者医療制度へ加入するため、国民健康保険の資格を失います。

・世帯内に所得の申告をしていないかたがいる場合

・専従者控除がある場合、または専従者給与にかかる所得がある場合

・特別控除が適用されている土地、建物等の譲渡所得がある場合

該当するかたで国民健康保険料の試算を希望する場合は、国保に加入中、加入予定のかたと世帯主のかたの昨年中の収入・所得がわかるものをご準備のうえ、国保年金課までお越しいただくことで簡易な試算をすることができます。ご来庁いただけない場合は、「メールでのお問い合わせ」からご連絡をお願いいたします。電話での試算は行っておりませんのでご了承ください。

担当 国保年金課 国保保険料係

電話 0172-40-7045